「あの人は絶対こうに違いない」「こうあるべきだ」——そんな思い込みが原因で、人間関係がうまくいかなくなることはありませんか?

思い込みが激しい性格は、決して珍しいことではありません。

しかし、そのまま放置すると誤解やストレスの原因となることもあります。

この記事では、思い込みが激しい人の特徴や、その性格によって起こるトラブル、さらに改善するための7つの実践方法までわかりやすく解説します。

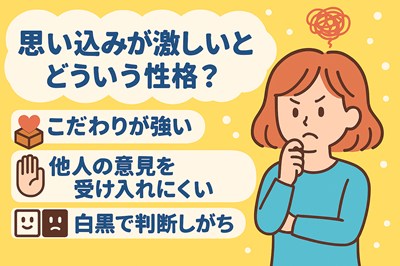

思い込みが激しいとはどういう性格?

この章では、思い込みが激しい人がどんな性格をしているのかを具体的に解説します。

自分の考えに強くこだわる

思い込みが激しい人は、自分の考えが「正しい」と強く信じています。

そのため、他人の意見をすぐに否定したり、聞き流してしまうことがあります。

特に、自分の経験や感情を根拠に判断する傾向が強いため、客観的な意見を受け入れるのが難しくなるのです。

このような傾向があると、話し合いや協力関係がうまくいかず、摩擦が生まれやすくなります。

例えば、家庭や職場で「自分の方法が一番」と思い込むことで、周囲とのズレが生まれます。

一度決めたら他人の意見を受け入れにくい

一度「こうだ」と思い込んだことに対して、後から別の意見を受け入れるのが難しい人もいます。

固定観念が強く、「こうあるべき」という思考にとらわれやすいのが特徴です。

たとえば「失敗したらもうダメだ」と思い込むと、そこからの立ち直りが難しくなります。

その結果、成長のチャンスを逃すことにもつながるのです。

物事を白黒で判断しがち

思い込みが激しい人は「正しい or 間違っている」「成功 or 失敗」のように、物事を二極的に判断する傾向があります。

このような白黒思考は、自分自身や他人を厳しく評価する原因にもなります。

「あの人はいい人」「あの人は悪い人」といった極端な見方も、誤解やトラブルの元となります。

多くの場合、現実はもっと複雑でグラデーションがあるものです。

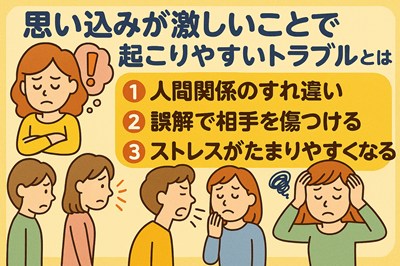

思い込みが激しいことで起こりやすいトラブルとは

この章では、思い込みが激しい性格によって引き起こされる具体的なトラブルを紹介します。

人間関係のすれ違いが増える

「あの人は自分を嫌っているに違いない」といった思い込みが人間関係を悪化させます。

実際には何も問題がなくても、そう思い込んでしまうことで距離を置いたり、態度が冷たくなったりします。

その結果、相手も違和感を覚え、本当に関係が悪化することもあります。

こうしたすれ違いは、家庭や職場、友人関係などあらゆる場面で起こり得ます。

誤解や早とちりで相手を傷つけることがある

思い込みが強いと、相手の意図を誤解して批判的な言葉をぶつけてしまうことがあります。

例えば「返事が遅いから怒っているんだ」と思い込み、責めてしまうなどが典型的です。

相手に悪意がなかった場合、こうした言動は相手を傷つけ、信頼を損なうことになります。

厚生労働省も、誤解による人間関係のトラブルがストレスの大きな原因となっていると指摘しています(厚生労働省:ストレスの原因と対策)。

ストレスがたまりやすくなる

思い込みが激しいと、いつも「不安」や「怒り」を感じやすくなります。

「また失敗するに違いない」「自分はダメだ」といった否定的な思考がストレスの元になります。

心理的な負担が積み重なり、体調にも悪影響を及ぼすことがあります。

日本心理学会でも、認知のゆがみがストレスやうつ病の原因になると説明しています(心理学コラム:認知のゆがみ)。

思い込みが激しい性格になりやすい人の特徴

なぜ人によって思い込みが激しくなるのか、その背景には性格的な傾向があります。

完璧主義な人が多い

完璧主義の人は「こうあるべき」という強い基準を持っているため、そこから外れることを許せません。

そのため、周囲にも同じ基準を求めてしまい、思い通りにいかないと不満を感じやすくなります。

理想と現実のギャップが大きいほど、思い込みも強くなります。

自己評価が極端に高くなる一方で、現実の自分との差に苦しむこともあります。

自分に自信がない人がなりやすい

自信がない人ほど「否定されるのでは」と不安に思いやすく、それを補うために思い込みで安心しようとします。

「嫌われたくない」「間違いたくない」といった気持ちから、極端な結論に走りがちです。

不安を回避するために自分だけの「安全な世界」を作り出してしまうのです。

しかしそれは現実とはズレており、逆に孤立を深める原因になります。

過去の経験に強く影響を受けている

過去にトラブルを経験した人ほど、「また同じことが起きる」と思い込む傾向があります。

これは心理学でいう「スキーマ(思考の枠組み)」に基づいた行動です。

過去の記憶が現在の判断に影響し、誤解や偏見を生むことがあります。

米国心理学会(APA)でも、トラウマや過去の体験が認知に影響を与えるとしています(APA:Trauma and Stress)。

思い込みが激しい性格を直すためにまず意識すべきこと

思い込みを減らすためには、まず自分の思考の癖に「気づくこと」が大切です。

そのうえで、少しずつ新しい視点を取り入れる工夫が求められます。

自分の思考に疑問を持つことが大切

「本当にそうなのか?」と自問する癖をつけることで、思い込みを和らげることができます。

思い込みは無意識のうちに生まれるものですが、気づいて意識的に見直すことで、少しずつ変えることが可能です。

一度考えたことを「本当に証拠があるか?」と確認することで、現実と向き合うことができます。

これは認知行動療法(CBT)でも用いられる基本的な考え方です(国立精神・神経医療研究センター:認知行動療法とは)。

相手の立場に立って考える意識を持つ

「もし自分が相手だったらどう感じるか?」という視点を持つことは、思い込みを緩和するうえで非常に効果的です。

人にはそれぞれ事情や価値観があることを知ることが、視野を広げる第一歩となります。

相手の言葉や行動の背景を想像するだけで、誤解が減り、共感力が高まります。

特に職場や家族関係においては、対話を重ねてお互いの立場を理解することが大切です。

「事実」と「解釈」を分けて考える習慣をつける

「彼が挨拶しなかった」は事実、「私を無視した」は解釈です。

思い込みが激しい人は、この「事実」と「自分の解釈」を混同しやすい傾向があります。

冷静に「これは事実か?自分の主観か?」と意識して分けることで、思考が整理されます。

NHKの「こころの時代」でもこのテーマが取り上げられたことがあり、注目されています(NHK福祉ポータル:思考のクセに気づく)。

思い込みが激しい性格の直し方|日常でできる7つの思考改善方法

毎日のちょっとした意識で、思い込みをやわらげることができます。

ここでは具体的に実践できる7つの方法をご紹介します。

1日1回、自分の思考を紙に書き出す

思考の「見える化」は、客観視するための第一歩です。

自分が何に対してどう思っているのかを書き出すことで、「偏った考え」に気づくことができます。

日記やメモアプリを活用するのも良い方法です。

習慣にすることで、自己理解が深まります。

日本うつ病学会も、自動思考を書き出す手法を推奨しています(日本うつ病学会:認知行動療法資料)。

相手の話を最後まで聞くことを意識する

思い込みが強い人は、人の話を途中で遮ったり、自分の中で勝手に結論を出してしまうことがあります。

まずは最後まで話を聞くことを意識するだけで、誤解が減ります。

相手の言葉に耳を傾け、相手の視点を受け入れることでコミュニケーションが円滑になります。

「話す」より「聴く」を意識することで、新しい気づきが生まれるかもしれません。

視点を変えて「もし自分が相手なら」と考える

自分の立場だけでなく、相手の背景や気持ちを想像することで、思い込みを和らげることができます。

心理学では「認知的共感」と呼ばれ、対人関係を良くする力として注目されています。

想像力を使って立場を入れ替えることで、「なぜ相手はそうしたのか?」が見えてくることがあります。

この方法は、教育やビジネスの現場でも活用されています。

自分の考えに「本当にそうか?」と問いかける

自分の考えをあえて疑うことで、思い込みの偏りに気づけます。

「証拠はあるか?」「別の解釈は可能か?」と自分に問い直すのは、批判的思考の基本です。

これはメディアリテラシー教育でも使われており、正確な情報を見抜く力にもつながります。

文部科学省もこのような「主体的に考える力」を育む教育を推奨しています(文部科学省:新しい学習指導要領)。

ポジティブな言葉を使う習慣をつける

日常会話で使う言葉は、思考に大きな影響を与えます。

「無理」「どうせダメ」よりも「やってみよう」「できるかも」といった前向きな言葉を使うことで、思考も自然と柔軟になります。

言葉が思考を形づくるという「言語相対性理論」も存在するほど、言葉は私たちの認知に影響を与えるのです。

些細な言葉づかいの変化が、心の変化につながります。

他人の意見を受け入れる練習をする

反射的に否定せず、「そういう考えもあるんだね」と受け止める姿勢が大切です。

特にSNSや職場など、多様な意見に触れる機会が多い現代では、柔軟な姿勢が求められます。

意見を聞くだけでなく、そこから学ぼうとする姿勢があれば、自分の視野も広がります。

批判を受け入れることは、成長のチャンスでもあるのです。

心理カウンセラーのコラムや書籍を読む

心理学の専門家が書いた記事や本は、正しい知識を身につけるのに役立ちます。

自己理解を深めるために、信頼性のある情報源を活用しましょう。

たとえば、臨床心理士の著書やYouTube動画もわかりやすく実践的です。

思い込みが激しい自分に気づいたときの対処法

もしも自分が「思い込みで行動していた」と気づいたときには、どう対応すればよいのでしょうか。

まずは深呼吸して感情を落ち着かせる

感情的になったときは、深呼吸で心をリセットしましょう。

交感神経が活発になりすぎた状態から、副交感神経を優位にすることで冷静さを取り戻せます。

1分間の呼吸法など、簡単に実践できるリラックス法を取り入れてください。

厚生労働省も呼吸法を含むストレス対処法を紹介しています(厚労省:こころの耳)。

その場で決めつけず、いったん保留にする

「多分こうだろう」と決めつけたくなったときは、少し立ち止まって「まだわからない」と自分に言い聞かせてみましょう。

「保留する」という選択肢は、思い込みによる誤解を防ぐために非常に効果的です。

感情に流されずに判断を遅らせるだけでも、トラブルを回避できます。

信頼できる人に相談してみる

自分の考えを第三者に話すことで、冷静な視点が得られることがあります。

家族や友人、またはカウンセラーに話すだけでも思考の整理につながります。

話すことで感情が落ち着き、「ああ、自分は思い込んでいたかもしれない」と気づくきっかけになります。

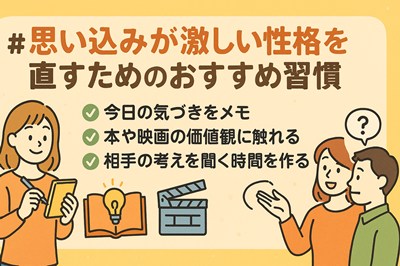

思い込みが激しい性格を直すためのおすすめ習慣

日常生活の中でできる習慣を取り入れることで、思い込みを徐々に減らすことが可能です。

ここでは簡単に始められる3つの習慣を紹介します。

毎日「今日の気づき」をメモする

一日の終わりに、自分の気づいたことや感情の動きを記録する習慣を持ちましょう。

「こんなふうに思っていたけれど、違ったかも」「あのときこう考えればよかった」と振り返ることで、次回の判断に活かせます。

この習慣は、自分の思考パターンを客観視するためにも非常に有効です。

日記形式やスマホアプリの「気づきメモ」など、自分に合った形で始めてみましょう。

本や映画でいろんな価値観に触れる

読書や映画鑑賞を通じて、他人の視点や多様な価値観に触れることができます。

自分の考えと異なる意見や文化に触れることで、「こんな考え方もあるんだ」と思えるようになります。

特にフィクションやノンフィクションの物語には、多様な人生観が詰まっています。

「偏らない思考」を育てるには、自分の世界の外に出る体験が必要です。

対話を通して相手の考えを聞く時間を作る

他人の話をただ「聞く」のではなく、「理解しよう」と思って聞くことが大切です。

「どうしてそう考えるの?」「そのときどんな気持ちだった?」と質問することで、相手の立場に立つ力が養われます。

職場や家庭で、普段の会話の中にこのような対話の時間を取り入れてみましょう。

心理学的にも、他者理解のトレーニングは認知の柔軟性を高めるとされています。

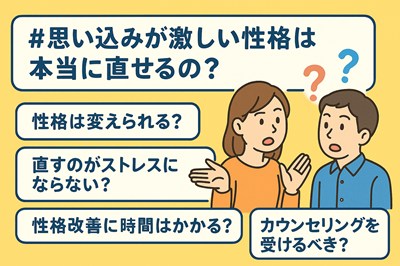

思い込みが激しい性格は本当に直せるの?よくある疑問に回答

思い込みの改善については多くの方が不安や疑問を抱えています。

ここでは代表的な質問に対する答えを紹介します。

本当に性格は変えられる?

結論から言えば、性格は「変えることができるもの」です。

特に思考のクセや認知の偏りは、日々の意識と行動によって改善できます。

心理学や脳科学の研究でも、脳は年齢に関係なく変化し続ける「可塑性」があることが明らかになっています。

東京大学の研究でも、自己認識の向上が性格の変化につながると示されています(東京大学:自己認識と脳機能の関係)。

直そうとするとストレスにならない?

「自分を変えなければ」と強く思いすぎると、かえってプレッシャーになり逆効果になることもあります。

大切なのは「完璧に直す」ことではなく、「少しでも楽になる」ことを目指す姿勢です。

1歩ずつ、少しずつ自分の思考に気づき、受け止めていくことが改善への近道になります。

焦らず、自分のペースで取り組むことを心がけましょう。

性格改善にどれくらい時間がかかる?

個人差はありますが、約3か月から半年ほど意識して行動を続けると、思考や感じ方に変化が現れやすくなります。

特に日記や対話などを習慣化することで、脳の使い方が変わりやすくなると言われています。

短期間で劇的に変わることを目指すのではなく、長期的に「じっくり整えていく」イメージで続けることが大切です。

病院やカウンセリングを受けるべき?

もし日常生活に支障が出るほど思い込みが強かったり、強い不安や落ち込みがある場合は、専門機関に相談することをおすすめします。

心療内科や公認心理師によるカウンセリングは、安心して自分の気持ちを話す場所として活用できます。

厚生労働省の「こころの耳」では、相談先リストも掲載されています(こころの耳|厚労省公式サイト)。

一人で抱え込まず、専門家の手を借りることも立派な一歩です。

まとめ|思い込みが激しい性格の直し方と7つの思考改善方法

この記事では、思い込みが激しい性格の特徴や原因、改善方法について具体的に紹介しました。

日常の中で少しずつ思考を変えることができる

「思い込みを完全になくす」のではなく、「柔軟に考えられるようになる」ことを目指すのが現実的です。

そのためには、日々のちょっとした習慣や意識の積み重ねが大切になります。

自分の思考を見直し、行動に反映させていくことで、少しずつ考え方は変わっていきます。

他人の意見を聞く習慣が大きなカギになる

一人の視点では見えなかったものも、他人の意見を通じて気づけることがあります。

多様な価値観に触れ、柔軟に受け止めることは、思い込みを減らすうえで最も効果的な方法のひとつです。

自己理解を深めることが改善の第一歩になる

最も大切なのは、「自分はなぜそう思うのか?」と問い続ける姿勢です。

自分の考え方のクセに気づき、それを受け入れたうえで変えていこうとする意識こそ、性格改善の第一歩です。

完璧を目指さず、少しでも気持ちが楽になれば、それは立派な前進です。