人の目が気になって行動できない、何気ない一言に落ち込んでしまう、そんな「気にしすぎる性格」に悩んでいませんか?

この記事では、気にしすぎる性格の原因や影響、そして誰でも今日からできる改善方法をわかりやすく解説します。

信頼できる情報源と共に、専門家のアドバイスを元にした内容なので、安心して読み進めてください。

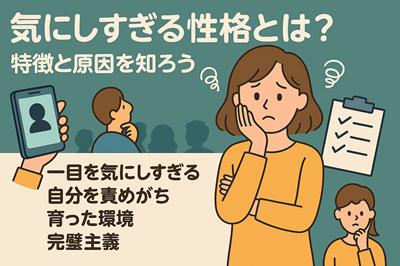

気にしすぎる性格とは?特徴と原因を知ろう

この章では「気にしすぎる性格」とはどのようなものなのか、その特徴や原因を詳しく解説します。

人の目を気にしすぎる

気にしすぎる人の多くは、他人の目や評価にとても敏感です。

たとえば、服装や発言ひとつで「変に思われないか」と不安になってしまいます。

これは、総務省の社会生活基本調査でも、人間関係のストレスが精神的な負担になっている人が多いことが明らかになっています。

他人からの評価を過度に気にすることで、自分の意見や感情を押し殺してしまうことがあります。

このような状態が長く続くと、自分らしさを見失ってしまう可能性もあります。

自分を責めがちになる

些細な失敗でも「自分が悪い」と感じてしまうのが気にしすぎる人の特徴です。

過去の出来事を必要以上に反省してしまい、前に進めない状態に陥ることがあります。

この傾向は、うつ病や不安障害の兆候としても現れるため、早めの対応が重要です。

厚生労働省の「こころの耳」では、セルフチェックもできるので、自分の状態を客観的に把握するのに役立ちます。

過去の失敗をいつまでも引きずる

「あの時ああしていれば…」という思いが頭から離れない人も少なくありません。

このような思考のクセは「反芻思考」と呼ばれ、心の健康に大きな影響を及ぼします。

心理学では、反芻思考を減らすために、注意を「今」に戻すマインドフルネスの練習が勧められています。

NHK健康チャンネルでもマインドフルネスの具体的な実践方法が紹介されています。

育った環境や親の影響がある

幼少期に「ちゃんとしなさい」「失敗はダメ」などと厳しく育てられると、他人の評価を気にする性格になりやすいです。

親からの期待や評価が過剰だった場合、「いい子でいなければ」というプレッシャーが無意識に残ります。

このような背景は時間をかけて改善する必要がありますが、知ることが第一歩です。

発達心理学の研究でも、家庭環境が自己肯定感に影響することが報告されています(出典:文部科学省 白書)。

完璧主義の傾向が強い

完璧にやらなければならないという強い思い込みも、気にしすぎの原因になります。

ミスを過剰に恐れるため、挑戦すること自体を避ける傾向も出てきます。

これは「認知のゆがみ」の一つで、すべてかゼロかという極端な考え方です。

このような考え方は、認知行動療法で改善することが可能です(参考:国立精神・神経医療研究センター)。

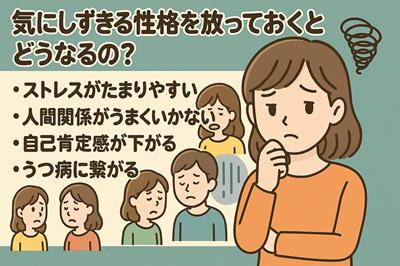

気にしすぎる性格を放っておくとどうなるの?

気にしすぎをそのままにしておくと、心身にさまざまな悪影響が出てくる可能性があります。

ストレスがたまりやすくなる

気にしすぎは常に脳が緊張状態になるため、心にも体にもストレスがかかります。

慢性的なストレスは免疫力の低下や睡眠障害にもつながるため、早めの対処が必要です。

e-ヘルスネット(厚生労働省)によると、ストレスは高血圧や胃潰瘍の原因にもなります。

ストレスの軽減には、自分を追い詰めない環境づくりが大切です。

人間関係がうまくいかなくなる

他人の言動を深読みしすぎたり、自分の考えを言えなかったりすると、人間関係がぎくしゃくしてしまいます。

気にしすぎるあまり、他人の機嫌を取ることに必死になってしまうケースもあります。

その結果、本音で話せる相手がいなくなり、孤独感を感じやすくなります。

関係が悪化する前に、思考のバランスを見直すことが大切です。

自己肯定感が下がり続ける

他人とばかり比べたり、自分の欠点ばかりを見てしまうと、自己肯定感が下がってしまいます。

「自分なんてダメだ」と思う気持ちが強くなると、前向きな行動がとれなくなります。

日本財団のメンタルヘルス特設ページでは、若年層の自己肯定感の低さが課題となっていることが指摘されています。

自己肯定感を高めるには、小さな成功体験を積むことが効果的です。

うつや不安障害につながることもある

気にしすぎが長期間続くと、心の病気を引き起こす可能性があります。

自分で抱え込むことが続くと、うつ状態や不安障害などの深刻な問題につながることもあります。

特に「何をしてもダメ」と感じる状態が続く場合は、医療機関への相談が必要です。

厚生労働省の心の相談窓口一覧も活用しましょう。

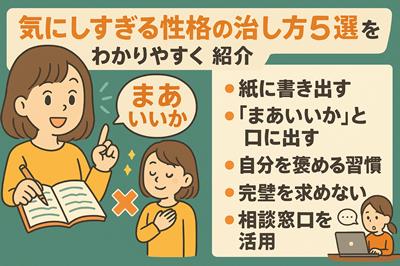

気にしすぎる性格の治し方5選をわかりやすく紹介

ここからは、気にしすぎる性格を和らげるための具体的な方法を5つ紹介します。

今日からすぐに取り入れられる、シンプルで効果的な方法ばかりです。

考えすぎたときは紙に書き出してみる

頭の中でぐるぐると考え続けてしまうと、ますます不安が大きくなります。

そんな時は、心に浮かんだことを紙に書き出す「ジャーナリング」が有効です。

書くことで思考が整理され、問題の本質が見えてきます。

米国心理学会(APA)でも「書くことによるストレス軽減効果」が紹介されています。

「まあいいか」と口に出してみる

完璧を目指すほど、失敗が許せなくなり、自分を追い込んでしまいます。

そんな時に、「まあいいか」と声に出すことで、心をゆるめることができます。

これは「自己受容(セルフ・コンパッション)」の考え方に基づいたアプローチです。

NHK健康チャンネルでも紹介されており、気持ちの切り替えに有効な言葉です。

自分をほめる習慣をつける

気にしすぎる人は、良いところよりも欠点に目がいきがちです。

だからこそ、どんなに小さなことでも「よくやった」と自分を認める習慣が大切です。

1日1つ、自分をほめるメモを作るだけでも、自己肯定感は確実に上がっていきます。

日本財団の調査でも、自己肯定感が高い人ほど精神的な安定が得られるという結果が出ています。

完璧を求めすぎないようにする

100点を目指すのではなく、60点でも「これで十分」と考えるクセをつけましょう。

完璧主義は、やる気や行動力を奪う原因になります。

むしろ「7割でOK」と考えることで、行動のハードルが下がり、結果的に前進できます。

これは、ビジネスでもよく使われる「PDCAサイクル」の基本でもあります。

カウンセリングや相談窓口を活用する

一人で抱え込まず、専門家に相談することも大切です。

話すことで心が整理され、客観的なアドバイスが得られます。

厚生労働省の「こころの耳」には、無料で相談できる窓口が紹介されています。

また、学校や会社にも相談できる機関がある場合が多いので、まずは確認してみましょう。

気にしすぎる性格を少しずつ改善する毎日の習慣

日常の小さな習慣が、心の安定につながります。

ここでは、毎日実践できるシンプルな習慣を紹介します。

朝に深呼吸やストレッチをする

朝の5分間、深呼吸やストレッチをするだけで、心が落ち着きやすくなります。

深呼吸には副交感神経を活性化する効果があり、緊張を和らげてくれます。

朝から体を動かすことで、前向きな気持ちで1日を始めることができます。

1日1つ、自分のよかった行動をメモする

どんなに小さなことでも「できたこと」を記録することで、自信がつきます。

これは「できたこと日記」とも呼ばれ、心理療法の中でも活用されています。

「あいさつができた」「提出物を出せた」など、小さな成功を積み重ねましょう。

継続することで、自分を見る目がポジティブに変わっていきます。

スマホやSNSの時間を減らす

SNSは他人と自分を比べやすく、気にしすぎを悪化させる原因になりがちです。

情報をたくさん見すぎると、心が疲れてしまいます。

1日の中でスマホを見ない「デジタルデトックス」の時間をつくってみましょう。

文部科学省のネットリテラシー教育でも、適切な利用の重要性が述べられています。

夜寝る前に「今日できたこと」を考える

1日の終わりに「できなかったこと」ではなく、「できたこと」に意識を向けてみましょう。

ポジティブな記憶で1日を締めくくることで、睡眠の質も良くなります。

不安なことは翌日に回して、夜は心を休める時間にしましょう。

気にしすぎる性格を相談できる人や場所を見つけよう

つらい気持ちは、誰かに話すことで軽くなります。ここでは、相談できる相手や場所を紹介します。

学校の先生や保健室の先生に相談する

学生の場合は、学校の先生や保健室の先生が身近な相談相手です。

普段から接している大人に話すことで、安心感を得ることができます。

先生方も「いじめ」「心の健康」について研修を受けていることが多いため、信頼して話せます。

家族や信頼できる友達に話す

身近な家族や友達は、あなたのことを理解してくれる大切な存在です。

「聞いてもらうだけ」で心が楽になることも多いです。

自分の気持ちを言葉にすることで、気づくこともたくさんあります。

無料の相談窓口を使う

誰にも話せないと感じたら、公的な無料相談を利用しましょう。

電話・メール・チャットでの相談が可能な窓口も多く、匿名でも利用できます。

心理カウンセラーに相談してみる

カウンセラーは、専門的な知識と技術であなたの心の整理を手伝ってくれます。

「ただ話すだけ」でも、思考の整理や気づきにつながります。

各自治体の「こころの健康センター」なども利用できます。

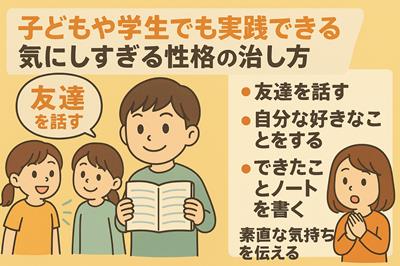

子どもや学生でも実践できる気にしすぎる性格の治し方

ここでは、子どもや学生にもできる簡単な対策方法を紹介します。

友達と気持ちを話す時間をつくる

友達とおしゃべりするだけでも、気持ちがほぐれてきます。

「わたしもそうだよ」と言ってもらえるだけで安心します。

気にしすぎていることを一緒に笑い合える友達がいると、心が楽になります。

話す習慣を持つことで、気持ちの整理もしやすくなります。

自分の好きなことに集中してみる

絵を描いたり、音楽を聴いたり、運動したり、好きなことをする時間を作りましょう。

好きなことに夢中になっている時、人は余計なことを考えなくなります。

それが心の休憩になります。

ゲームやアニメ、読書など、自分に合った方法でOKです。

「できたことノート」を書いてみる

1日に1つ、「できた!」と思うことをノートに書いていきましょう。

「朝起きられた」「ありがとうが言えた」など、小さなことで十分です。

ノートがたまっていくほど、自分への信頼が育ちます。

これは親子で取り組むのもおすすめです。

先生や親に素直な気持ちを伝える

「心配」「不安」「悲しい」など、自分の気持ちを正直に話すことはとても大切です。

最初は勇気がいりますが、話せばきっと誰かが受け止めてくれます。

気にしすぎてしまう気持ちも、「わたしだけじゃない」と思えたら少し楽になれます。

気にしすぎる性格に悩む人によくある質問と答え

最後に、よくある質問とその答えを紹介します。

自分に当てはまるものがないか、確認してみてください。

どうして人の目がこんなに気になるの?

人間は社会的な生き物なので、他人の評価を気にするのは自然なことです。

ただ、それが過剰になると心の負担になります。

「気になるのは悪いことではない」と理解することが、改善の第一歩です。

治そうと思ってもまた気にしてしまうのはなぜ?

気にしすぎは「クセ」になっていることが多いです。

クセはすぐには消えませんが、少しずつ練習すれば必ず楽になります。

焦らず、一歩ずつ進みましょう。

気にしすぎを完全に治すことはできる?

完全に消すことは難しいかもしれませんが、「気にしすぎても大丈夫」と思えるようにはなれます。

大切なのは「気にしてしまう自分」を受け入れることです。

誰にも相談できないときはどうすればいい?

一人で抱え込まず、公的な相談窓口などを活用しましょう。

無料で利用できるサービスも多いので、ぜひ使ってみてください。

誰かに話すことで、心が軽くなります。

まとめ|気にしすぎる性格の治し方を知って前向きになろう

気にしすぎる性格は、ちょっとした考え方や習慣を変えることで改善していけます。

「気にしすぎる自分はダメ」ではなく、「変わりたいと思っている自分」を認めてあげましょう。

今日から少しずつ、自分を大切にする時間を増やしていってください。

あなたの心が少しでも軽くなることを願っています。