「なんだかモヤモヤする」「本当はどう思っているのか分からない」そんな風に感じたことはありませんか?

自分の気持ちが分からなくなるのは、決して珍しいことではありません。

現代社会では、他人の目や期待を気にしすぎて、自分自身と向き合う時間を持てない人が増えています。

この記事では、心理学的な視点から「自分の気持ちが分からない」原因と対処法を解説します。

信頼できる情報と実践的なアドバイスをもとに、心が少しでも軽くなるヒントをお届けします。

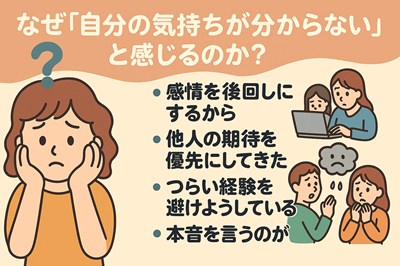

なぜ「自分の気持ちが分からない」と感じるのか?

自分の気持ちが分からないと感じる背景には、日常的な習慣や過去の経験が関係しています。

感情を後回しにする習慣があるから

忙しい日々の中で、「今どう感じているか」に目を向ける余裕がなくなっていませんか?

感情は感じたときに意識しないと、どんどん自分の中で埋もれていってしまいます。

「とりあえず我慢しよう」「あとで考えよう」という習慣は、感情の鈍麻につながります。

結果として、自分が何を望んでいるのか、何に傷ついているのか分からなくなってしまうのです。

他人の期待を優先してきたから

「親に褒められたい」「周りに嫌われたくない」という気持ちから、他人の期待に応え続けてきた人は、自分の気持ちを後回しにしやすい傾向があります。

これは過剰適応とも呼ばれ、子どもの頃の家庭環境が影響している場合もあります。

厚生労働省の情報でも、不適応行動に関する記述が確認できます。

他人に合わせることが当たり前になると、「自分の本音」が分からなくなってしまうのです。

過去のつらい経験を避けようとしているから

過去のつらい経験がトラウマになっていると、似たような感情を感じたときに無意識に避けようとします。

これは心を守る自然な防衛反応ですが、感情を感じないようにすることがクセになると、結果的に「何を感じているか分からない」状態になってしまいます。

感情を避けることは、一時的には楽でも、長期的には自分とのつながりを失うリスクがあります。

特にPTSD(心的外傷後ストレス障害)のようなケースでは、専門的な支援が必要になります。詳しくは国立精神・神経医療研究センターのPTSD解説をご参照ください。

自分の本音を言うのが怖いから

「こんなこと言ったら嫌われるかも」「怒られるかも」と思って、本当の気持ちを押し込めてきた経験はありませんか?

自分の本音を言うことに恐怖を感じると、徐々に自分の気持ちに鈍感になります。

その結果、「何が本音だったのか」すら分からなくなってしまうのです。

このような恐れの背後には、自己肯定感の低さや過去の人間関係の傷が関係していることもあります。

自分の気持ちが分からないときによくある心の状態とは

自分の気持ちが分からないとき、心はさまざまなサインを出しています。

そのサインに気づくことが、自己理解への第一歩です。

ぼんやりとした不安がある

特に理由が分からないのに、不安を感じることはありませんか?

「何が不安なのか分からない」という状態は、気持ちに蓋をしているサインでもあります。

感情が整理できていないと、脳が「なんとなく不安」といった形で表現することがあります。

これは自律神経のバランスにも影響を与え、身体的な不調につながることもあります。

やる気が出ない・無気力になる

感情が分からないと、目標や希望も見えにくくなります。

その結果、何をしても楽しく感じられず、無気力になることがあります。

これは「アパシー(無気力)症候群」と呼ばれ、学生や働く世代に増えている問題でもあります。

厚生労働省e-ヘルスネットの解説も参考にしてください。

自分に自信が持てない

「本当にこれでいいのかな?」「間違ってるかもしれない」と自分を信じられなくなることもよくあります。

自分の感情や考えを信じられない状態では、自信を持つことも難しくなります。

これは自己否定感や自尊心の低下とも関係していて、放っておくとうつ状態に近づいていくこともあります。

詳しくはNHKハートネットの自己肯定感に関する記事をご覧ください。

他人に合わせすぎてしまう

「いい人」でいようとして、いつも他人の意見に合わせてしまうと、どんどん自分の気持ちが分からなくなっていきます。

共感性が高い人や、HSP(Highly Sensitive Person)と呼ばれる繊細な人に多く見られる傾向です。

自分の意見よりも、他人の感情を優先することで、自分とのつながりが薄れてしまいます。

他人と調和を保つことは大切ですが、自分の気持ちも同じくらい大切にする必要があります。

自分の気持ちが分からない原因を心理学的に解説

「自分の気持ちが分からない」という状態には、心理学的に見たときに共通する特徴や背景があります。

アレキシサイミア(失感情症)の傾向がある

アレキシサイミアとは、自分の感情を認識したり、表現したりするのが苦手な状態を指します。

感情のボキャブラリーが少ないため、「何を感じているか」が分からなくなることがあります。

これは生まれつきの特性というより、育った環境や経験の影響によって形成されるケースが多いとされています。

詳細は日本心理学会の専門ページでも解説されています。

愛着スタイルに問題がある可能性がある

愛着スタイルとは、幼少期に養育者との関係性の中で形成される、人との距離の取り方のパターンのことです。

「回避型」や「不安型」の愛着スタイルを持つ人は、感情を感じたり表現するのが苦手な傾向にあります。

特に「自分の気持ちを出すと拒絶される」という思いが強い人は、無意識に感情を抑えこむことがあります。

愛着理論については、オックスフォード・ブルックス大学の資料(英語)なども参考になります。

自我の発達が途中で止まっている場合がある

心理学では、自分の感情や思考を客観的に認識し、コントロールする能力を「自我」と呼びます。

子どもの頃に適切なサポートを受けられず、自我の発達が十分でない場合、感情を言語化する力が育ちにくくなります。

これは内面の混乱や自己理解の困難さとして表れ、「気持ちが分からない」という感覚につながります。

このようなケースでは、専門家の支援を受けながら自己理解を深めていくことが大切です。

幼少期から感情表現を制限されてきたから

「泣いちゃダメ」「怒るのはわがまま」といった言葉をよく聞いて育った人は、感情表現を控えるようになります。

感情を否定される経験が重なると、自分の感情に価値を感じられなくなり、それを感じる力も弱まっていきます。

これは一種の「学習された無力感」に近い状態で、長期的にはメンタルの不調にもつながりやすくなります。

子どもの心の発達と感情の関係については、国立特別支援教育総合研究所なども参考資料として有用です。

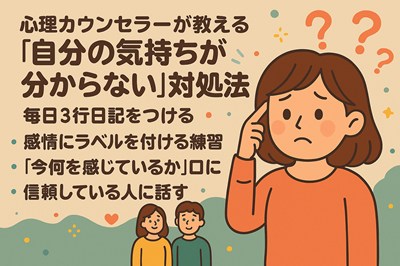

心理カウンセラーが教える「自分の気持ちが分からない」ときの対処法

ここからは、心理カウンセラーの現場でも使われている、実践的な対処法を紹介します。

毎日の気持ちを3行日記で記録する

感情を見える化する第一歩は「書き出すこと」です。

毎晩、今日の出来事とそれに対する自分の気持ちを3行で書くだけでも、自分との対話が始まります。

例:「今日は上司に褒められてうれしかった。」「でも少し照れくさかった。」「もっと認められたいと思った。」

短くても続けることが大切です。数週間続けると、感情の傾向が見えてきます。

感情にラベルをつける練習をする

「うれしい」「悲しい」「悔しい」「不安」など、感情の名前をつけることで、心の整理が進みます。

感情語リストを使ったり、感情の一覧表(英語)を参考にすると、語彙が広がりやすくなります。

「ただなんとなくモヤモヤする」を「少し寂しくて、自信がなくて、不安」と分けて考えるだけで、気持ちは軽くなることがあります。

この練習は、アレキシサイミア傾向の緩和にも効果があるとされています。

「今、何を感じているか」を口に出してみる

頭の中だけで考えると、気持ちは堂々巡りしやすくなります。

実際に声に出してみることで、思考と感情がはっきりと分かれ、気づきやすくなります。

一人のときでも構いません。「今、少し不安かも」「ちょっとイライラしてる」など、感じたことを言葉にするだけでOKです。

慣れてきたら、他人に伝えてみると、より深く自分を理解できるようになります。

信頼できる人に気持ちを話す

誰かに話すことで、自分の気持ちに気づくことがあります。

「話すこと」は「離すこと」とも言われ、言語化によって気持ちが軽くなる効果があります。

信頼できる友人や家族、カウンセラーに話すだけでも、心の整理につながります。

特に、カウンセリングでは否定される心配がなく、自分の気持ちを安全に話せる空間が整っています。

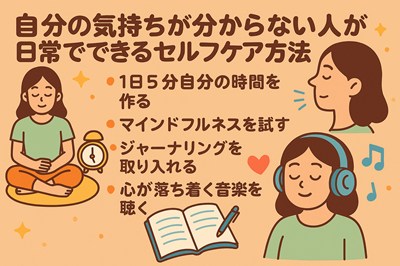

自分の気持ちが分からない人が日常でできるセルフケア方法

無理なく続けられるセルフケアを習慣化することで、自己理解が進みやすくなります。

1日5分だけでも一人の時間を作る

静かな環境に身を置くと、内面の声が聞こえやすくなります。

朝のコーヒータイムや夜の寝る前など、短い時間で構いません。

スマホを見ない「デジタルデトックス」も、感情に向き合う時間として効果的です。

一人の時間は「自分の感じ方に気づく力」を高めてくれます。

呼吸に集中するマインドフルネスを試す

マインドフルネスとは、「今ここ」に意識を向ける瞑想法です。

Mindful.orgの初心者向けガイド(英語)などを参考に、自宅でも簡単に始められます。

呼吸に意識を向けるだけでも、心が落ち着き、感情に気づきやすくなります。

1日3分でも続けることで、ストレス軽減や自己理解の向上が期待できます。

感情を書き出す「ジャーナリング」を取り入れる

ジャーナリングは、感情や思考を自由に書き出す方法です。

「正しく書くこと」よりも「ありのまま書くこと」が大切です。

毎朝または夜寝る前に5分だけ書くなど、自分なりのルールで継続しましょう。

感情のパターンや思考のクセにも気づけるようになります。

心が落ち着く音楽を聴く

音楽には、感情を引き出したり、癒したりする力があります。

リラックスできる音楽を選ぶことで、心の深い部分とつながりやすくなります。

YouTubeのマインドフルネス用ヒーリング音楽もおすすめです。

特に歌詞のないインストゥルメンタル音楽は、感情に集中しやすい効果があります。

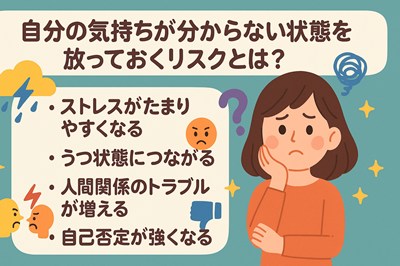

自分の気持ちが分からない状態を放っておくリスクとは?

「そのうち分かるだろう」と自分の気持ちと向き合わずにいると、さまざまなリスクが生じてきます。

ストレスがたまりやすくなる

気づかないうちにたまった感情は、知らず知らずのうちにストレスとして心身に影響します。

怒りや悲しみ、不安を感じていないようでも、心の奥にはたまっていくのです。

そのストレスが蓄積すると、体調不良やメンタルヘルスの問題につながる恐れがあります。

ストレスに関する正しい理解は、厚生労働省のe-ヘルスネット「ストレス」解説で学ぶことができます。

うつ状態につながることがある

気持ちが分からない状態が長く続くと、「なぜつらいのか分からないまま苦しい」という状況になりやすくなります。

この状態が悪化すると、うつ病や不安障害などの精神疾患に発展することがあります。

早めに自分の感情と向き合い、ケアすることが心の健康を守るカギです。

うつ病について詳しく知りたい方は、アメリカ国立精神衛生研究所(NIMH)の情報(英語)も参考になります。

人間関係のトラブルが増える

自分の気持ちが分からないと、相手に何を伝えていいかも分からず、コミュニケーションがぎこちなくなります。

また、相手の気持ちばかりを優先してしまい、後から無理が出て関係が壊れることもあります。

健全な人間関係には、自分の気持ちをきちんと理解し、適切に伝える力が必要です。

そのためにも、日々の自己理解が重要なのです。

自己否定が強くなる

「どうしてこんな風に感じるのか分からない」「自分って何がしたいんだろう」

こうした思考が続くと、自分自身に対する評価が下がり、自己否定的な思考に陥りやすくなります。

「自分の気持ちを分かってあげること」が、自己肯定感を育てる最初の一歩です。

否定ではなく、まずは受け止めることから始めてみましょう。

自分の気持ちが分からない自分と向き合うための質問リスト

自分と対話する時間を持つことは、自己理解への近道です。

以下の質問を、自分に投げかけてみましょう。

今、心と体のどこに違和感を感じる?

まずは身体感覚から自分の状態を見つめ直してみましょう。

心と体はつながっているため、「胸が苦しい」「肩が重い」などの感覚が感情のヒントになることがあります。

それを言葉にすることで、気づかなかった感情に出会えるかもしれません。

一度ノートに書き出してみるのもおすすめです。

最近うれしかったこと・悲しかったことは?

小さなことでも構いません。「コンビニの店員さんが笑顔だった」「雨が降って気分が沈んだ」などでOKです。

日常の中に感情のヒントはたくさんあります。

うれしかった・悲しかったという感情に気づくだけで、自分への理解が深まります。

感情の出来事に点数をつけてみるのも、感情の強弱を知る手がかりになります。

本当はどうしたいと思っている?

「周りがこう言うから」ではなく、「自分はどうしたいのか?」に意識を向けてみましょう。

最初はすぐに答えが出ないかもしれませんが、自分に問いかけ続けることで少しずつ見えてきます。

書き出した答えを否定せず、素直に受け止める姿勢が大切です。

「わからない」も立派な答えです。それを認めるところから始めましょう。

今の自分にひとこと声をかけるとしたら?

もしあなたの今の気持ちを、親友が感じていたとしたら、どんな言葉をかけるでしょうか?

「よく頑張ってるよね」「疲れてるよね、ちょっと休もう」など、優しい言葉を自分にかけてみましょう。

これは「セルフ・コンパッション(自分への思いやり)」と呼ばれ、自己肯定感を育てる力があります。

自分に優しく接することで、感情にも素直になれるようになります。

カウンセリングで「自分の気持ちが分からない」悩みはどう扱われる?

カウンセリングでは、「自分の気持ちが分からない」という悩みを丁寧に扱っていきます。

感情に気づくワークを取り入れる

カウンセラーと一緒に、気持ちに気づくためのワーク(絵を描く、カードを使う、ボディスキャンなど)を行います。

感情を見える化することで、意識しやすくなり、自分でも感情を取り扱いやすくなります。

カウンセリングは、感情のトレーニングの場とも言えます。

一人では難しいことも、専門家と一緒なら取り組みやすくなります。

認知行動療法で思考と感情の整理を行う

認知行動療法(CBT)では、「思考・感情・行動」の関係を整理し、バランスをとる方法を学びます。

「こう考えるからこう感じる」といったパターンに気づくことで、自分の内面を客観的に見られるようになります。

感情に飲み込まれず、冷静に受け止められる力がついていきます。

安心できる関係の中で自己開示を促す

カウンセリングでは、安心できる関係性の中で「本当の気持ち」を少しずつ話していきます。

「こんなこと言っていいんだ」と思える体験が、自己理解と自己表現のきっかけになります。

信頼関係の中で気持ちを出せると、日常生活でも少しずつ表現できるようになります。

これは「心の安全基地」が育つ過程とも言えるでしょう。

アートセラピーや箱庭療法を使う場合もある

言葉にしづらい感情は、アートセラピーや箱庭療法など、非言語的な方法で表現することもあります。

絵や粘土、おもちゃなどを使い、自分の内面を表現することで、感情への理解が深まります。

特に「感情が分からない」と感じている人にとって、こうした方法は入り口として有効です。

全国のカウンセリングルームや大学病院で導入されていることも多く、専門機関に相談することも選択肢の一つです。

まとめ|「自分の気持ちが分からない」悩みを軽くするためにできること

「自分の気持ちが分からない」という悩みは、あなただけの問題ではありません。

多くの人が同じような感覚を抱えながらも、少しずつ自分と向き合うことで前に進んでいます。

大切なのは、「今の自分を責めること」ではなく、「分かろうとする姿勢」を持つことです。

今回紹介した方法や考え方をヒントに、少しずつでも自分の感情に耳を傾けてみてください。

そして、必要であれば専門家の力を借りることも、一歩前進する勇気ある選択です。

あなたの気持ちは、あなたにしか分からない。でも、それを少しずつ言葉にしていく力は、誰にでも備わっています。