「また怒鳴ってしまった……」と自己嫌悪に陥っていませんか?

子育ては決して簡単なものではなく、完璧な親でいることは不可能です。

でも、だからこそ、怒鳴ってしまう理由やその影響を知り、やさしく接する方法を学ぶことが大切です。

この記事では、怒鳴ってしまう背景や親子関係への影響、感情のコントロール方法、代わりの伝え方、日々の習慣づくり、そして自分を責めない考え方まで、具体的なアドバイスをお届けします。

子供に怒鳴ってしまうのはなぜ?感情の背景を知ろう

怒鳴ってしまうのは「ダメな親だから」ではなく、そこには理由があります。

まずは自分の感情の背景を知ることが、解決の第一歩です。

自分の思い通りにいかないもどかしさがあるから

「早くしてって言ってるのに動かない」「何度言ってもわからない」など、日常の中で子供の行動が親の期待とズレることはよくあります。

このズレによって、親はイライラや焦りを感じやすくなり、それが怒鳴り声となって出てしまうのです。

特に朝の忙しい時間や疲れているときなど、時間や心に余裕がないときほど怒りが爆発しやすくなります。

「うまくいかない状況」が怒りの引き金になっていることを自覚するだけでも、冷静な対応に近づけます。

過去の経験が影響していることがあるから

親自身が子供時代に怒鳴られて育った場合、その影響が無意識に現れることがあります。

怒られた記憶が深く残っていると、それを「しつけ」として正しいものだと認識してしまい、同じ行動を繰り返してしまうことがあります。

しかし、厚生労働省の発表によると、体罰や怒鳴るしつけは子供の成長に悪影響を与える可能性が高いとされています。

大切なのは、過去の経験に気づき、違う接し方を自分で選び取ることです。

疲れやストレスが溜まっているから

仕事、家事、育児と、親の毎日はとても忙しく、疲労が溜まりがちです。

十分な睡眠が取れず、ストレスが解消されないまま過ごしていると、心に余裕がなくなり、小さなことで爆発してしまうことも。

怒りの多くは、実は疲れやストレスが原因である場合が多いのです。

自分をケアする時間が足りているか、一度見直してみましょう。

子育てに完璧を求めすぎてしまうから

「ちゃんと育てなきゃ」「ダメな親になりたくない」と思う気持ちは、とても自然なことです。

しかし、完璧を目指しすぎると、子供にも自分にも厳しくなりすぎてしまいます。

その結果、理想とのギャップにイライラが募り、怒鳴るという形で感情が噴き出してしまうのです。

育児における「完璧主義」は、親を苦しめる要因になります。まずは「ほどほど」を目指しましょう。

子供に怒鳴ってしまうときに起きる親子への影響とは

怒鳴ることには、親にも子供にも影響があります。

短期的な行動の変化はあっても、長期的には信頼や心の健康を損なうことにつながります。

子供が自己肯定感を失いやすくなる

怒鳴られる経験が積み重なると、子供は「自分はダメな子なんだ」と思い込んでしまいます。

自己肯定感が低くなると、挑戦を避けたり、他人の顔色をうかがうようになったりすることがあります。

文部科学省の調査でも、自己肯定感と育成環境の関連性が示されています。

叱ることと怒鳴ることは違います。

怒鳴ることは、子供の自己価値感を傷つけるリスクがあるのです。

親子の信頼関係が壊れやすくなる

怒鳴ることが続くと、子供は親の顔色をうかがうようになります。

本音を話さなくなったり、信頼感が薄れていくことで、思春期以降の親子関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。

親が怒鳴るたびに、子供は「話しにくい人」として距離を取るようになるのです。

信頼は、時間をかけて築くものです。

今からでも関係を修復することは可能です。

怒鳴ることで親も自己嫌悪に陥りやすくなる

怒鳴った直後、「ああ、またやってしまった」と自己嫌悪に陥る親も多いでしょう。

その感情が積み重なると、育児そのものに自信を失ってしまい、負のスパイラルに陥ることも。

親自身の心の健康もとても大切です。

怒鳴ることで消耗してしまうなら、感情の向き合い方を変えていく必要があります。

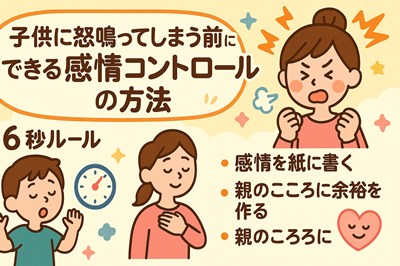

子供に怒鳴ってしまう前にできる感情コントロールの方法

怒りの感情は自然なものですが、爆発させる前に対処することができます。

ちょっとした工夫で、怒鳴るのを防ぐことができるのです。

6秒ルールで衝動的な怒りを落ち着かせる

人間の怒りのピークは約6秒といわれています。

この6秒をやり過ごすことで、感情の爆発を抑えることができます。

深呼吸をしたり、目を閉じて数を数えるなど、自分に合った方法でその場をやり過ごしましょう。

「今怒る必要が本当にあるのか?」と自分に問いかけることも有効です。

怒りを感じた瞬間こそ、一呼吸置く勇気が大切です。

深呼吸や水を飲むなど体を落ち着かせる行動を取る

怒りは身体的な反応と深く関係しています。

心拍数が上がり、呼吸が浅くなり、体が緊張するのが特徴です。

そんなときは、ゆっくり深呼吸をする、水を一杯飲む、手を洗うなど、身体を落ち着かせる行動が効果的です。

一時的にその場から離れて、別の部屋で気持ちを切り替えるのもおすすめです。

NHKの解説番組でも、怒りのコントロール法として深呼吸が紹介されています。

自分の感情を紙に書き出す

怒りを感じたとき、自分の気持ちを紙に書いてみると、感情を客観的に整理することができます。

「なぜイライラしているのか?」「どうして怒鳴りそうになったのか?」と、具体的に書き出すことで、自分の感情の流れが見えてきます。

書くことは「感情の出口」となり、怒りの蓄積を減らしてくれます。

スマホのメモ機能でもOKなので、試してみてください。

親自身の心の余裕をつくる時間を確保する

怒鳴ってしまう背景には、親自身の心の余裕が失われていることが多いです。

10分でもいいので、自分だけの時間を確保しましょう。

コーヒーを飲む、好きな音楽を聞く、軽いストレッチをするだけでも効果的です。

心に余裕があれば、子供の行動にも広い心で向き合えるようになります。

育児支援サイト「子育て支援パレット」でも、自分の時間を持つ大切さが紹介されています。

子供に怒鳴ってしまう代わりに使いたい伝え方のコツ

怒鳴る代わりに、子供に伝えたいことをしっかり届けるための「話し方」を工夫してみましょう。少しの言い換えや視点の変更で、子供の受け取り方が大きく変わります。

「ダメ」ではなく「してほしいこと」を伝える

「走っちゃダメ!」ではなく、「ゆっくり歩いてね」と伝えるだけで、子供の行動は変わります。

否定の言葉は子供にとって混乱を招きやすく、何をしてほしいのかがわかりにくいのです。

望む行動を具体的に伝えることが、理解と納得につながります。

ポジティブな言い回しは、親も子も気持ちよく会話できます。

目を見てゆっくり話す

子供がふざけていたり、聞く耳を持っていないように感じると、つい大きな声を出したくなります。

でも、子供の目を見て、落ち着いた声でゆっくり話しかけると、意外と話を聞いてくれるものです。

目と目を合わせることで、心がつながりやすくなります。

「伝える」よりも「伝わる」話し方を意識してみましょう。

共感の言葉を先に伝える

子供が癇癪を起こしたり言うことを聞かないときも、まずは「そうだよね、悔しかったんだね」と気持ちに共感しましょう。

気持ちをわかってもらえると、子供は安心し、耳を傾けるようになります。

共感は心を開く鍵です。

頭ごなしに注意する前に、子供の気持ちに寄り添ってみましょう。

児童心理学でも、共感の大切さは数多く研究されています(Child Research Net参照)。

自分の気持ちを「Iメッセージ」で伝える

「なんで言うこと聞かないの!」ではなく、「ママは悲しいよ」「困っているよ」と自分の感情を主語にして伝えましょう。

このような「Iメッセージ」は、相手を責めずに自分の気持ちを伝える方法です。

子供も「怒られている」と感じにくくなり、受け入れやすくなります。

家庭内のコミュニケーションを円滑にする効果もあります。

子供に怒鳴ってしまうことを減らす毎日の習慣づくり

日々の生活に少しずつ取り入れられる習慣によって、怒鳴る回数を減らすことができます。

継続することで、自然と心のゆとりが生まれてきます。

1日5分でも一人になる時間を持つ

朝のトイレの時間、子供が寝た後のほんのひとときでも、自分だけの時間を持つことは非常に大切です。

この短い時間が、気持ちをリセットする助けになります。

自分の心を整えることで、子供への対応もやさしくなれます。

「自分時間」が「怒らない力」につながるのです。

朝の時間に余裕を持つ準備をする

朝のバタバタは怒鳴りやすい時間帯です。

前日の夜に服を準備する、朝食を仕込んでおくなど、少しでも余裕を作っておきましょう。

余裕が生まれることで、気持ちの焦りが減り、冷静な対応がしやすくなります。

厚労省の生活リズムに関する提案にも、朝の時間の安定が心の健康に効果的であると示されています。

「時間の管理」も、怒らない子育ての鍵です。

夜に感謝を振り返る習慣をつくる

1日の終わりに「今日できたこと」「嬉しかったこと」「子供のかわいかった瞬間」を振り返ると、自然と感謝の気持ちが湧いてきます。

感謝の気持ちは怒りの感情を和らげる効果があると言われています。

寝る前に1分だけ、ノートやスマホのメモに書き出す習慣をつけるのもおすすめです。

ポジティブな視点が育つと、日中のイライラにも強くなれます。

夫婦や家族と育児の負担を分担する

ワンオペ育児が続くと、心も体も疲れてしまいます。

家事や子育ては「協力してやるもの」です。

パートナーに思い切って相談してみたり、祖父母や地域のサポートを頼るのも一つの手段です。

「一人で抱えない」ことが、怒らない育児への第一歩です。

内閣府の少子化対策白書でも、家族の協力と社会支援の重要性が強調されています。

子供に怒鳴ってしまう自分を責めすぎないための考え方

怒鳴ってしまったからといって、すべてを否定しなくても大丈夫です。

人間として当たり前の感情を持つ自分を、やさしく受け入れることが必要です。

「親も人間」と自分に言い聞かせる

親だって疲れるし、間違えることもあります。

それが「人間らしさ」でもあります。

完璧な親でいようとするほど、失敗したときの落ち込みが激しくなります。

まずは自分に「完璧じゃなくていい」と許可を出しましょう。

怒ってしまったときも、自分を否定せず、反省して次に活かすことが大切です。

完璧な親より「誠実な対応」が大事と理解する

親の役割は「間違えないこと」ではなく、「間違えたときにどう対応するか」です。

怒鳴ったあとに「ごめんね」と謝ったり、「どうすればよかったかな?」と一緒に考える姿勢が、子供にとっては何よりの教育になります。

誠実に向き合う親の姿勢は、子供の信頼を深めます。

完璧ではなくても、信頼される親になれるのです。

失敗を振り返ることは前向きな行動ととらえる

「怒鳴ってしまった……」と思ったら、その場面を振り返ってみましょう。

「あのとき、こうすればよかったかも」と気づきを得られれば、それは立派な学びです。

失敗を責めるのではなく、学びとして活かす姿勢が成長につながります。

日記をつけたり、パートナーと共有するのもおすすめです。

「怒鳴らなかった日」に目を向けて自分を認める

つい「怒ってしまった日」ばかりに目が行きがちですが、「怒らずに過ごせた日」にも注目してみましょう。

そんな日があることに気づけば、自分の成長を実感でき、自信も湧いてきます。

小さな成功体験を積み重ねることで、心が前向きになれます。

育児は長いマラソンです。少しずつ進んでいる自分を認めてあげましょう。

子供に怒鳴ってしまうと悩む親に向けた共感エピソード集

同じように悩む人の体験談を読むことで、「自分だけじゃない」と感じられ、心が軽くなることがあります。

SNSやブログには、共感できるエピソードがたくさんあります。

noteに投稿された体験談「怒ってごめん」シリーズ

noteには「怒ってごめん」などのタイトルで、実際に怒鳴ってしまった日の出来事やその後の思いを綴った記事が多く投稿されています。

涙なしには読めない投稿もあり、育児中の親たちのリアルな声を感じることができます。

文章を通じて他の親の思いに触れることは、自分自身を見つめ直すきっかけになります。

育児ブログ「うちの子、育てにくい?」の実話エピソード

発達に課題を抱える子どもを育てる日常を描いた「うちの子、育てにくい?」というブログでは、怒りの感情との付き合い方や、子供との向き合い方が正直に綴られています。

読み手に寄り添う温かい文章で、同じ悩みを抱える親に勇気を与えてくれます。

「育てにくい子」と向き合う中での気づきや成長が、共感と学びにつながります。

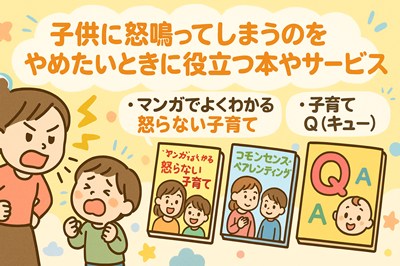

子供に怒鳴ってしまうのをやめたいときに役立つ本やサービス

本やオンラインサービスを活用することで、具体的な方法や考え方を学ぶことができます。

専門家の知見に触れることは、前向きな一歩になります。

子どもも自分もラクになる どならない「叱り方」伊藤徳馬 著

具体的な会話例が豊富で、すぐに実践できる工夫が満載の一冊です。

怒鳴らないことで、逆に子供が動くようになる方法が紹介されています。

「伝え方を変えれば、子育ても変わる」を実感できる一冊です。

『マンガでよくわかる 怒らない子育て』嶋津良智 著

マンガ形式で読みやすく、感情のコントロール術や子供との接し方がわかりやすく解説されています。

イラストと共に事例が豊富なので、共感しやすく、初心者にもおすすめです。

オンライン子育て相談サービス「コモンセンス・ペアレンティング」

アメリカ発祥の子育て支援プログラムで、日本でも導入が進んでいます。

親子関係の改善を目的にしたオンライン講座やワークショップを通じて、具体的なスキルを学べます。

科学的根拠に基づいた実践的な子育て術を学びたい方に最適です。

LINEでできる育児相談「子育てQ(キュー)」

専門家にLINEで相談できるサービスで、子育ての悩みにリアルタイムで答えてくれます。

ちょっとした相談ができるのが嬉しいポイント。夜間対応や匿名相談も可能です。

手軽に頼れる窓口があることで、心が軽くなります。

まとめ|子供に怒鳴ってしまう悩みに向き合い、やさしく接する第一歩

怒鳴ってしまうのは、親として失格ということではありません。

それはあなたが子育てを真剣に考えている証拠です。

感情のコントロール法、伝え方の工夫、生活習慣の見直し、自分を責めない考え方――こうしたひとつひとつの取り組みが、やさしい親子関係への第一歩になります。

「怒鳴ってしまった」ではなく、「これからどうしたいか」を大切にしていきましょう。

今日この瞬間から、あなたと子供の未来は、少しずつ変えていけます。